La ville émotionnelle

La ville émotionnelle voit le jour en opposition aux villes fonctionnelles du 20ème siècle. Elle place le vivant au centre de son développement et se base sur les cycles naturels tel que les cycles lunaires. Les dynamiques d’exploitation de la terre, des animaux, des hommes et des femmes, considérées jusqu’ici comme des ressources sont dissoutes dans une logique anticapitaliste de décroissance.

La ville émotionnelle s’inscrit dans un territoire qu’elle respecte et qui ne lui appartient pas. Le concept de propriété privée lui est étranger pour laisser place aux valeurs collec-tives et au biens communs. Chaque habitant.e.s a le rôle de «gardien.ne.s» du territoire qu’iel occupe pour reprendre les mots de l’avocate, juriste en droit de l’environnement et des peuples autochtones Marine Calmet. Cette dernière milite pour obtenir la reconnais-sance juridique des droits de la nature et de l’écocide. En résonance avec cette notion de gardien.ne.s de la nature, dans ce collage, le groupe d’écofeministe de Greenham veille sur la ville émotionelle et les écoféministes illustrée par Anna Wanda Gogusey défilent dans ses rues.

Les rues et autres espaces publics sont primordiaux pour la ville émotionnelle, ce sont des espaces d’échange, de rencontre et d’expression pour tous.tes les habitants.es. Les enfants, les femmes et les personnes agées s’y sentent en sécurité et occupent les centres urbains, où ils étaient jusque là sous-représentés. Dans l’émoville, les femmes participent de manière égale aux prises de décisions et à l’aménagement du territoire. Pour illustrer ce propos, des miniatures tirées du manuscrit «la cité des dames», récit allégorique de Christine de Pizan, poétesse et philosophe du moyen âge, sont répartis le long de la rue.

L’organisation en coopérative des logements induit une co-bienveillence, favorise les rapports de voisinage ainsi que le sentiment d’appartenance a une communauté. Cela permet également de réduire les violences domestique et l’isolement des personnes au foyer. En effet, au cour du 20ème siècles, les théoriciens et architectes des villes fonctionnelles ont opéré par «zoning» de manière a créer des «cités dortoirs». Cette dénomination occulte l’occupation quotidienne de ces lieux par les enfants en bas âge, les personnes au foyer et les retraités.es.

Une invisibilisation et un dévalorsation des tâches domestiques ont conduit a un isole-ment important de ces personnes. La coupe dans la partie inférieure du collage repré-sente bien la vision des tâche domestiques par le passé, la théoricienne Alice Constance Austin développe un quartier utopique dans lequel les maisons ne sont pas pourvues de cuisines ni de buanderies, les repas ainsi que du linge propre sont livrés quotidien-nement par un train souterrain. L’idée du collage était de retourner ce système et de re-mettre on lumière le travail non salarié important que sont les tâches domestiques. Nous pouvons également noter le travail de la théoricienne Charlotte Perkins Gilman qui, à la même époque, avait développé un concept «d’hôtel – appartement», où les logements ne sont constitués que de chambre et de pièces à vivre. Les cuisines et autres services sont collectifs, et cela afin de lutter contre l’isolement des femmes au foyer. Nous pou-vons y voir les prémices du «cluster» aujourd’hui largement répandu.

La ville émotionnelle valorise les tâches domestiques qui sont prises en charge de ma-nière égalitaire entre les membre d’un foyer. Le temps de travail salarié classique est réduit de manière a laisser a chaque individu le temps de s’investir dans la vie de son quartier, de s’occuper des enfants et des personnes agées ou de se livrer a d’autres activités.

A même titre, le travail de «care» (soins) jusqu’alors assumé principalement par les femmes est reconnu socialement comme prépondérant dans le bon fonctionnement de la ville émotionnel et est pris en charge collectivement. Les savoirs ancestraux des soigneuses, des médecines et des sage femme sont respectés et non pas considérés comme déviant comme ce fut le cas lors des chasses aux sorcières qui on mené au plus grand féminicide d’Europe avec un nombre de victime estimée à 60’000. La présence des sorcières est omniprésente dans ce collage car elles font le trait d’union entre toutes les thématiques sociales et les valeurs écologiques de la ville émotionnelle. Elle font à la fois écho à la lutte contre le patriarcat et le capitalisme mais aussi la connaissance de la nature, des plantes et des cycles qui régissent notre univers. L’émoville rend hom-mage a toutes les sorcières et les femmes brulées , violées, torturées et invisibiliées par l’histoire.

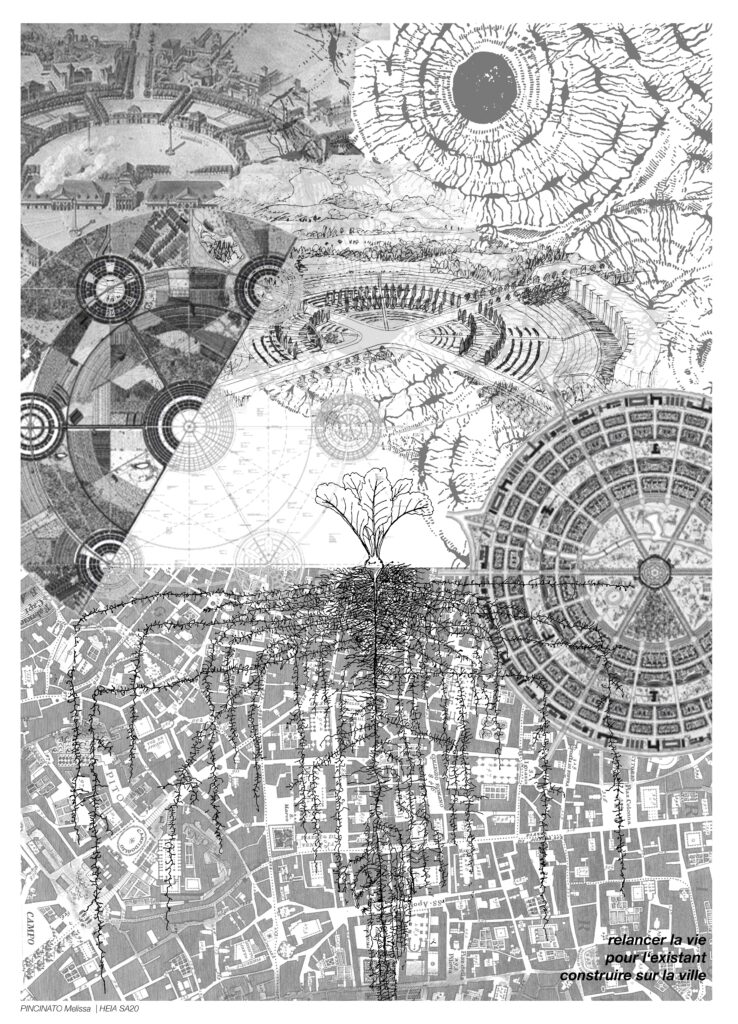

Relancer la vie…

Pre-Apocalyptique architecture

Mathieu Tanner – 202-2021

Pre-Apocalyptique architecture

Relancer la vie…

L’idee:

Le collage montre la ville antique de Rome

souterraine qui est destinée à représenter les

villes existantes. Sur ces villes se développe au fil

du temps une ville plus verte. Les espaces verts

s’étendent et un nouveau concept urbain peut

être réalisé. Plusieurs centres sont créés qui

s’étendent de manière sélective dans ces

espaces verts. Les espaces verts sont constitués

de microferme, de forêts et de prairies de fleurs

sauvages. La nature est la priorité et nous

construisons autour de la nature.

L’inspiration:

J’ai surtout été inspiré par la micro-ferme de Bec

Hellouin. J’ai trouvé très intéressant de construire

une ferme aussi diversifiée de 100 acres. En plus

de la théorie du donut de Kate Haworth, j’ai trouvé

très intéressant et inspirant. J’ai également été

inspiré par le concept urbain de Snozzi, que j’ai

appris à connaître pendant le cours, et par les

jardins de la ville d’Ebener Howard.

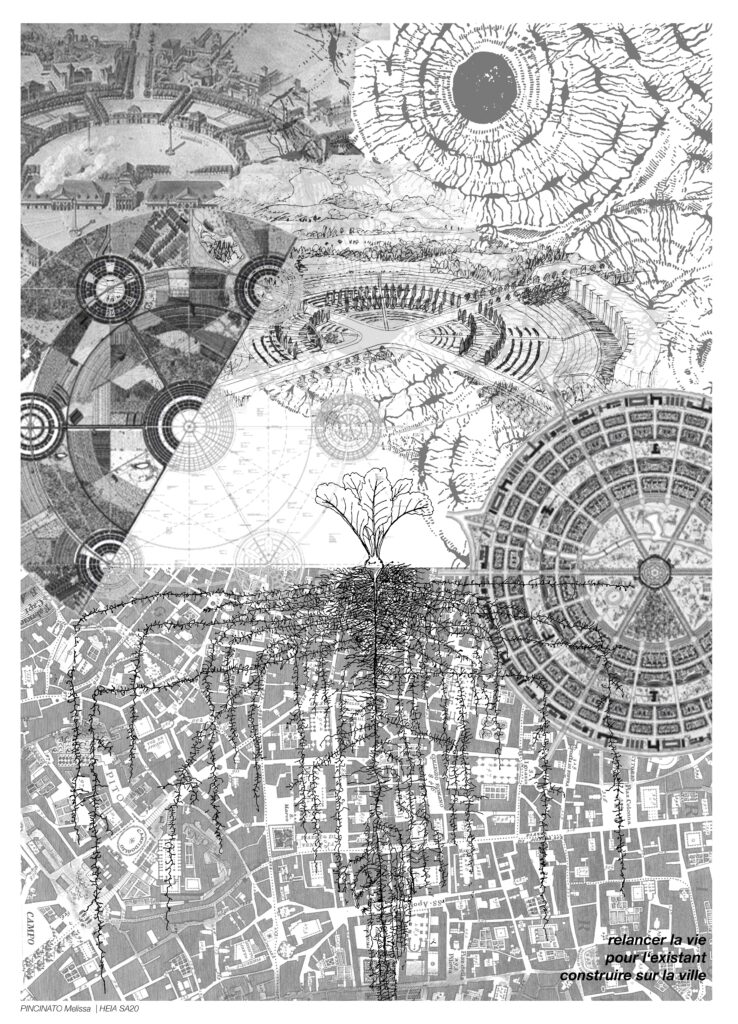

La ville primitive

Selon ma pensée, je trouve que l’avenir de notre civilisation est de revenir a une organisation plus

éparpillée de notre territoire afin que chacun puisse se responsabiliser sur l’utilisation des

ressources tel que nourriture, bois etc… et qu’il y ait une répartition équitable des terres. Bien sur,

des villages plus dense seront encore la pour garantir le partage du savoir et des ressources, mais

pour conclure: fuyons les villes !

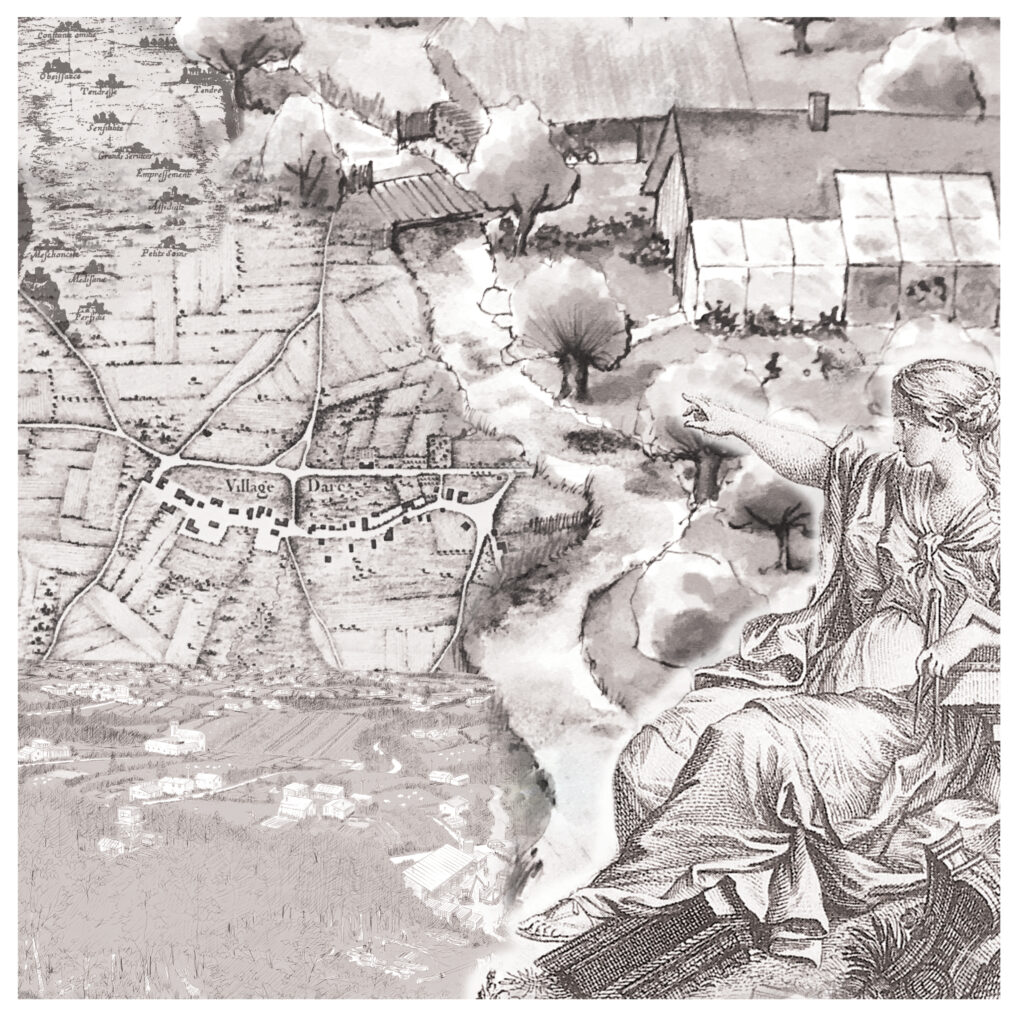

Une ville résiliente

UN RETOUR A L’ESSENTIEL MARQUÉ

PAR NOS ERREURS PASSÉES.

La mondialisation a formé, de par la

grande connectivité des économies,

un avantage certain d’entraide en cas

de crise. Toutefois, l’entraide des nations

et l’interdépendance de celles-ci

peuvent-elles supporter toutes les crises ?

Ce travail s’interroge sur la nécessité

de développer une ville qui puisse subvenir

à ses propres besoins. Une ville

imaginée comme autonome et préconisant

une sauvegarde des ressources

plutôt qu’une croissance exponentielle.

Le projet Superstudio, réalisé dans les années

70, et qui proposait une conception

des villes s’étendant à l’infi ni a ici

été mis en scène de manière quasiment

post-apocalyptique. L’homogénéisation

d’une urbanisation nous paraît

être une vision vouée à l’échec,

à la manière d’une monoculture faisant

perdre ses richesses à la terre.

Ne faudrait-il pas alors préconiser

une vision parfois moins large et favoriser

une relocalisation radicale

de la production, ce qui, à grande

échelle, favoriserait la diversité ?

Le cercle vicieux

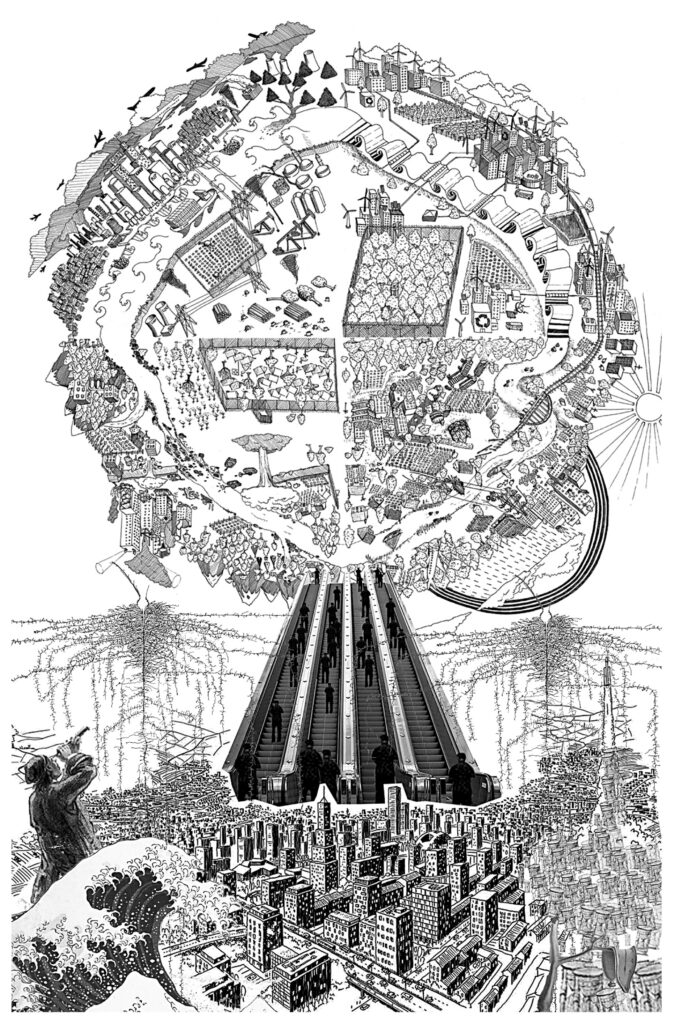

Dans ce travail de collage nous devions imaginer une ville, un territoire qui pourrait affronter les crises à venir et permettrait d’apporter une qualité de vie meilleure aux habitants. Pour ce faire, je me suis penchée sur l’idée d’un autre monde, d’une seconde chance qu’on nous offrirait pour une vie meilleure. Pour représenter cette idée j’ai décidé de symboliser notre monde actuel en bas en premier plan. Avec à gauche, un personnage tiré des voyages de Gulliver qui nous symbolise entrain de rechercher des solutions aux crises actuelles. A côté, la vague reprise du tableau « la grande vague de Kanagawa » évoque les crises qui arrivent sur notre monde. Ensuite, à gauche j’ai repris l’idée des sabliers et des horloges du tableau de Salvador Dali « la persistance de la mémoire », symbolisant ici le temps qui passe. Effectivement, le temps commence à être un problème, plus le temps passe et plus les problèmes s’accentuent. Donnant ainsi l’image du temps qui a toujours une avance sur nous. Cette première partie du collage désigne alors notre monde actuel. Comme je l’ai précisé, j’avais comme idée principale de créer un autre monde. Un autre monde que j’ai décidé de relier avec notre monde actuel par un escalator, accompagné de nombreux personnages se précipitant pour aller dans ce nouveau monde, qui pour eux serait forcément mieux que l’actuel. On y trouverait plus d’épidémie, plus de crises mais surtout une vie confortable. Mais pour représenter ce monde meilleur, j’ai décidé d’utiliser une image qui ressemble fortement à notre monde actuel. En effet, pour moi, un monde nouveau ne servirait à rien si la mentalité et les habitudes de ses habitants ne changent pas. Ce monde nouveau finirait par se retrouver avec les mêmes crises actuelles. Pour montrer ce lien toujours présent entre les deux mondes j’ai ajouté des racines de chaque côté qui s’accrochent au monde actuel. Finalement, le titre « le cercle vicieux » explique parfaitement l’idée que j’ai voulu représenter. Si nous avions la possibilité d’avoir une seconde chance, ou même plusieurs nouveaux mondes, les habitudes des êtres humains ne changeraient pas et le monde finirait par ressembler aux précédents. Cela deviendrait alors un cercle vicieux ou l’on essaie de changer certaines choses mais où les problèmes nous rattraperaient aussitôt.

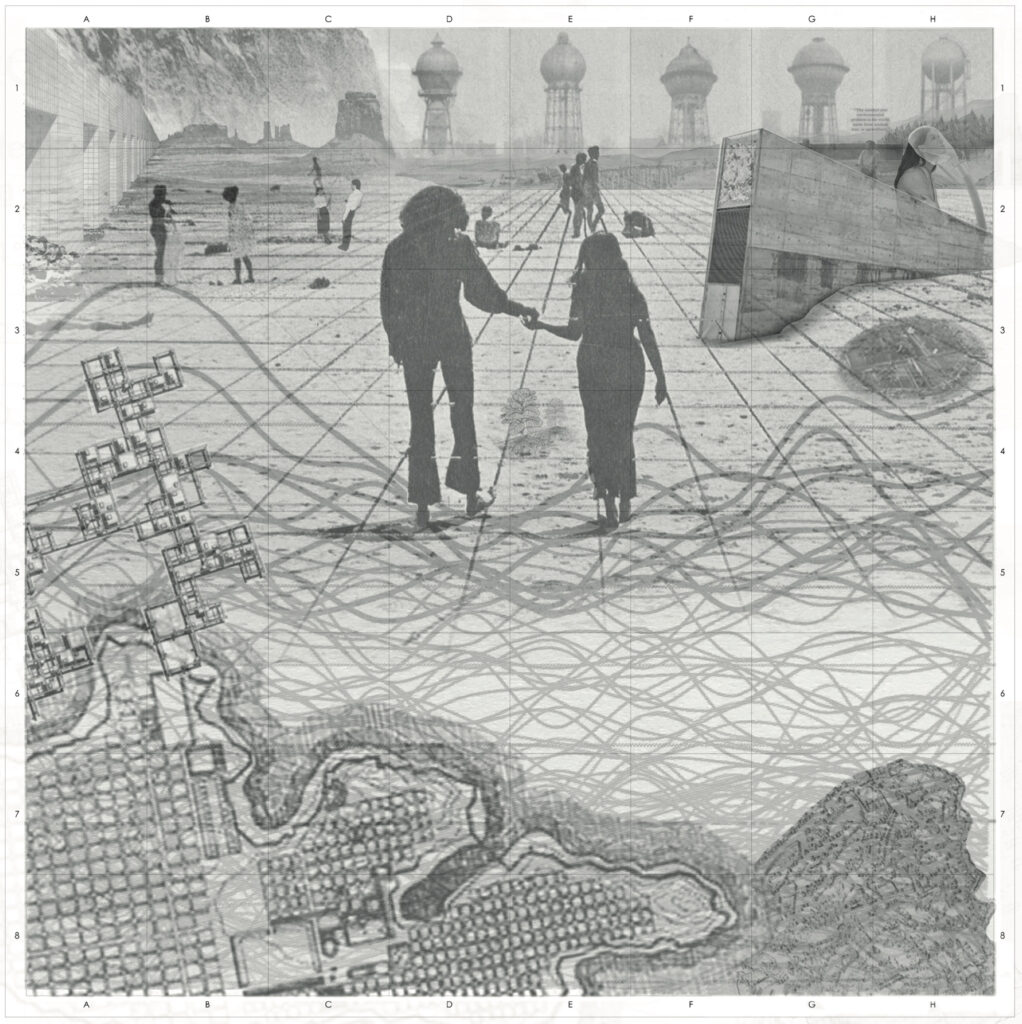

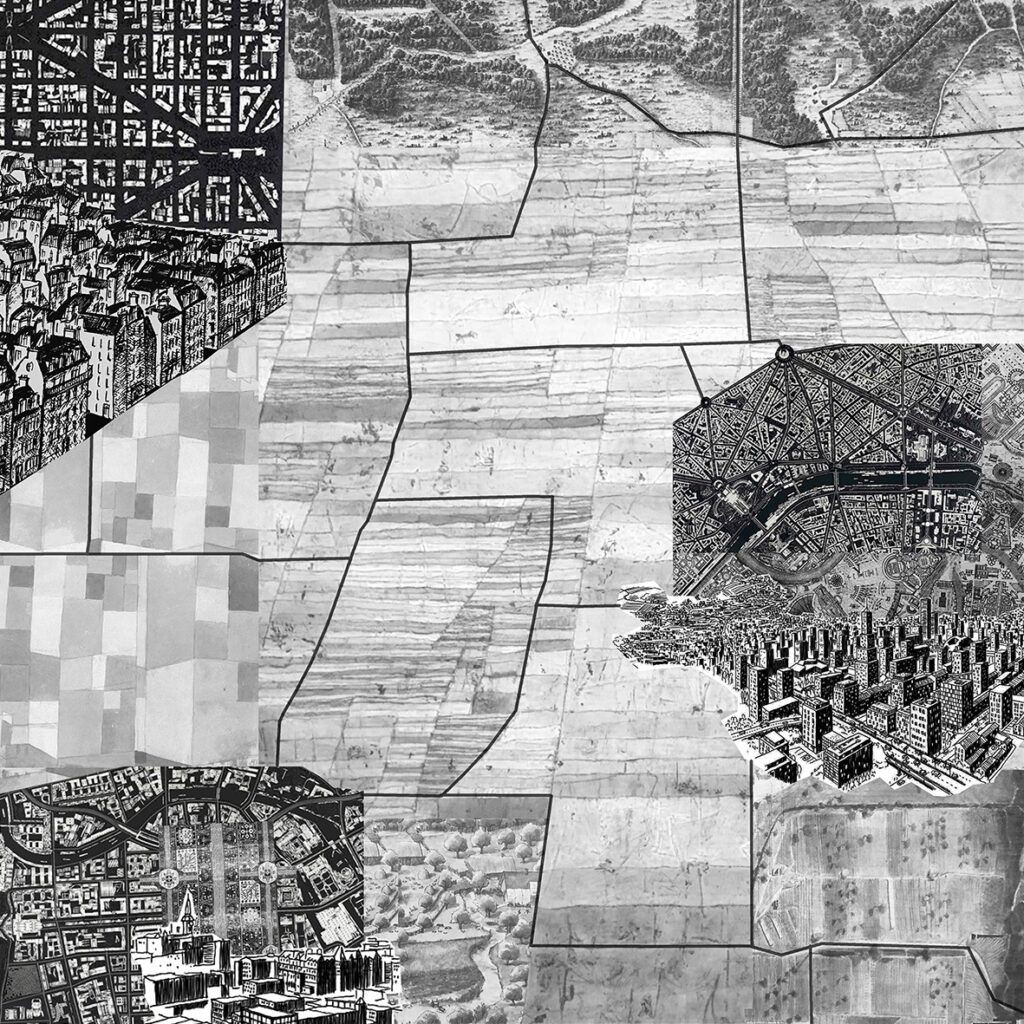

La ville d’après la ville

La ville d’aujourd’hui se développe aléatoirement en fonction des besoins de logements et d’in- frastructures, sans aucune règle. La conséquence de ce développement incontrôlé est une perte de la valeur de la ville, qui se dissout sans limite, et vient ainsi empiéter sur la nature. Cela engendre une urbanisation totale qui est néfaste autant pour la ville que pour la campagne. Pour préserver une qualité d’espace générale, il est nécessaire de définir certaines valeurs importantes à préserver pour la ville de demain.

Afin de contrer à ces problématiques, il faudrait densifier les villes, pour créer des centres urbains, libérer des espaces ruraux et préserver la nature. Ces mesures redéfinissent la fonction de chaque espace et évitent d’avoir des lieux mixtes, sans qualités. Comme l’explique Luigi Snozzi dans son aphorisme: «L’architecture c’est le vide, à toi de le définir», il est important de tracer des limites claires entre espaces bâtis et espaces vides. En définissant spatialement l’espace, on évite le phénomène de la ville qui se dilate dans la campagne.

La ville est composée d’une mixité entre espaces bâtis et espaces publics, c’est ce qui crée des lieux de vie diversifiés. Un contraste naît entre le tissus urbain, dense, et les espaces publics, vides, tenus entre ces pleins. Cette relation entre le plein et le vide permet d’enrichir les espaces de la ville.

Les espaces résiduels entre les villes sont préservés pour la nature au sens large, l’agriculturex et sont également utilisés, dans un deuxième temps, pour passer d’une ville à l’autre à l’aide de chemins dé- finis.

Une ville sur la ville

Une ville dans la ville Une ville sur la ville – Arnold Wharton & Sébastien Kémuel – 2020-2021 Arnold Wharton & Sébastien Kémuel – 2020-2021 La ville d’aujourd’hui possède des bases solides. Des fondations ancrées dans le territoire et dans l’histoire. La ville de demain devrait s’en ser- vir pour continuer. Pas forcément d’un point […]