Conférence : JEAN PAUL JACCAUD

Jeudi 16 janvier 2025

Numéro 6 : Mémoire

Janvier 2025

Numéro 5 : Révolution

Décembre 2023

Conférence : JAN KINSBERGEN

Jeudi 21 2023

Conférence : COMTE/MEUWLY

Jeudi 06 avril

La résurrection des cités perdues d’Apollon

Apollon est le dieu grec de la beauté, de la culture et des arts. Notre ville analogue reprend les fondements

de l’architecture vernaculaire. La nature y reprend ses droits en s’emparant des ruines de la ville industrielle

moderne et donne naissance à une ville primitive basée sur l’Antiquité. On n’invente rien mais tout est à

réinventer selon Aldo Rossi. Une ville reconstruite sur des fondations abandonnées. Ceci avec des matières

premières provenant de l’endroit où elle se développe. La terre, l’eau, l’air, le feu : les éléments comme

ressource et comme force naturel. Cette ville n’est pas pour autant dépourvue de qualités esthétiques et

architecturales, l’histoire et la culture n’ont pas été effacées mais tout vit désormais en harmonie avec la

nature.

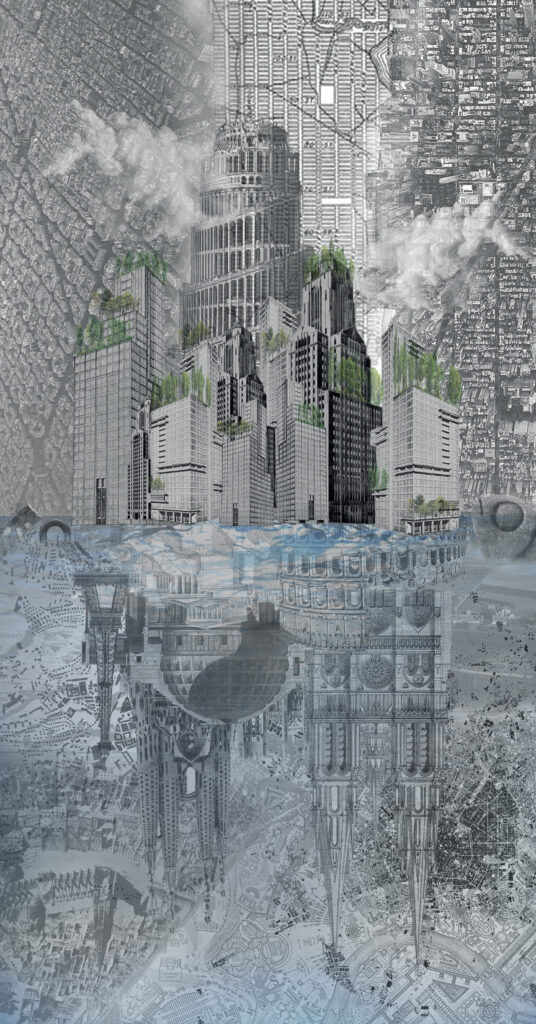

Histoire naufragée

« Nous nous approchons peut-être d’un moment de crise de la vie urbaine, et les Villes Invisibles sont un rêve qui naît au coeur des villes invivables »

Italo Calvino, 1972

Comment imaginer la ville demain ? La question du rapport de la ville et son évolution dans le temps reste au

coeur des débats actuels. Nous pensons être capable de projeter le futur de nos villes mais la réalité est toute autre.

Le territoire ainsi que notre monde évolue rapidement et drastiquement. Les prédictions liées au futur de notre

environnement impacte notre imaginaire de ce que deviendra la ville.

Ce collage image une ville immergée. Seul le sommet de ses plus hauts bâtiments émerge des eaux, ne voyant ainsi qu’une infime partie de la ville. Son centre historique, sa topographie, ses fondations sont submergées par la montée des eaux. C’est une partie de son identité qui est ainsi perdue et oubliée.

N’ayant plus de repères historique, l’organisation de la ville sera érigée sur la base d’un plan fonctionnel. Les rues sont rectilignes ; les bâtiments s’alignent parfaitement. La densité de la ville bouleversera ainsi la qualité de vie en son centre.

La présence de son histoire passée est totalement effacée. La nostalgie embaume la ville d’un parfum amer. Les habitants des villes d’autrefois chercheront à la faire revivre au travers de leur souvenir.

Pour survivre et renaître de ses « eaux », la ville se restructure entièrement. Les champs, l’eau douce et les routes n’existent plus. Tout le secteur agroalimentaire doit être revu et contrôlé, que ce soit au niveau du type d’alimentation, de la production et de la consommation. Les toits émergés deviennent l’abri de la faune et de la flore restantes.

L’industrie devient toujours plus innovante en terme de technologie afin de résoudre les problèmes liés à l’eau

potable et à l’alimentation. L’eau environnante trop polluée ne peut aider la population à subsister. La gestion de

la récolte de l’eau de pluie ainsi que la consommation de l’eau dans le quotidien a été revue.

L’architecture est fortement impactée par le manque de matières premières encore accessibles. La gestion et

le stockage étant un problème majeur. On ne construit que pour optimiser la densité des logements dans la ville.

Elle n’a aucun contexte historique à offrir ce qui réduit l’architecture à un unique modèle de construction.

L’architecte vit dans l’ombre des promoteurs.

La population mondiale a énormément diminué mais elle est aussi divisée. Le gouvernement doit gérer les différents stocks. La démocratie est en péril. Les villes ne cherchent plus à collaborer entre elles. Elles cherchent à survivre. Elles ne demandent aucune aide extérieure et se veulent suffisantes à elles-mêmes. Refermée sur elle-même, la ville perd en diversité et en culture. La ville fonctionne seule, coupant ainsi les liens extérieurs avec le reste du monde.

SWITZERLAND CITY

Intro

La cité jardin a été une grande inspiration au niveau de la

représentation graphique. L’idée de faire entrer la Suisse dans

une telle géométrie a pour but de simplifier la lecture et de

mettre en avant des principes d’organisation. La forme

géométrique n’a donc que peu d’importance dans le cas de

ce collage. Cependant, certains aspects de la cité jardins

seront repris dans ma vision de l’organisation du territoire. Les

différentes crises actuelles ne seront pas mises en avant dans

ce collage, le réchauffement climatique ainsi que les

différentes crises possible sont bien connues, ce collage a

pour but de proposer des solutions. Afin de construire une

Suisse avec une meilleure résilience, il est nécessaire,

d’aborder plusieurs thèmes, tels que: l’urbanisme, l’agriculture,

l’énergie, les transports et les réserves naturelles.

Le collage

Avant de transformer le territoire, il est nécessaire de prendre

la réalité en compte, ce qui est bâti aujourd’hui ne sera pas

démoli, sauf dans de rares cas. Tous les matériaux et l’énergie

qui a été investie dans le bâti existant est précieux. Ceci,

même si certains bâtiments sont construits avec des

matériaux de piètre qualité et qu’ils sont inintéressant du point

de vue architectural. Dans un premier temps, le collage ne

sera qu’une image schématique de la Suisse tel qu’on la

connaît aujourd’hui. Ensuite, des modifications seront

apportées au tissu bâti et des images explicites proposant des

solutions seront ajoutées dans l’anneau central.

Le plus grand cercle contient le tout et représente la frontière

de la Suisse. Le long de cette frontière schématique on y

trouve des éléments dominants qui « tiennent » le pays, tels que

les alpes, des paysages de campagnes, les lacs et des

paysages de villes ( Fig. 7 à 21). Ces dernières ont été choisies

en fonctions de leur nombre d’habitant.

Les plus grandes villes Suisses dans l’ordre : Zurich 421’000

habitants, Genève 203’000 habitants, Bâle 173’000 habitants,

Lausanne 140’000 habitants, Berne 134’000 habitants,

Winterthour 114’000 habitants et Lucerne 82’000 habitants. Le

nombre total d’habitant de toutes ces villes est de 1’266’000

habitants. Il ne s’agit que d’une fraction de la Suisse et par

conséquent de son tissu bâti, cependant cela est suffisant

pour établir une image schématique du pays.

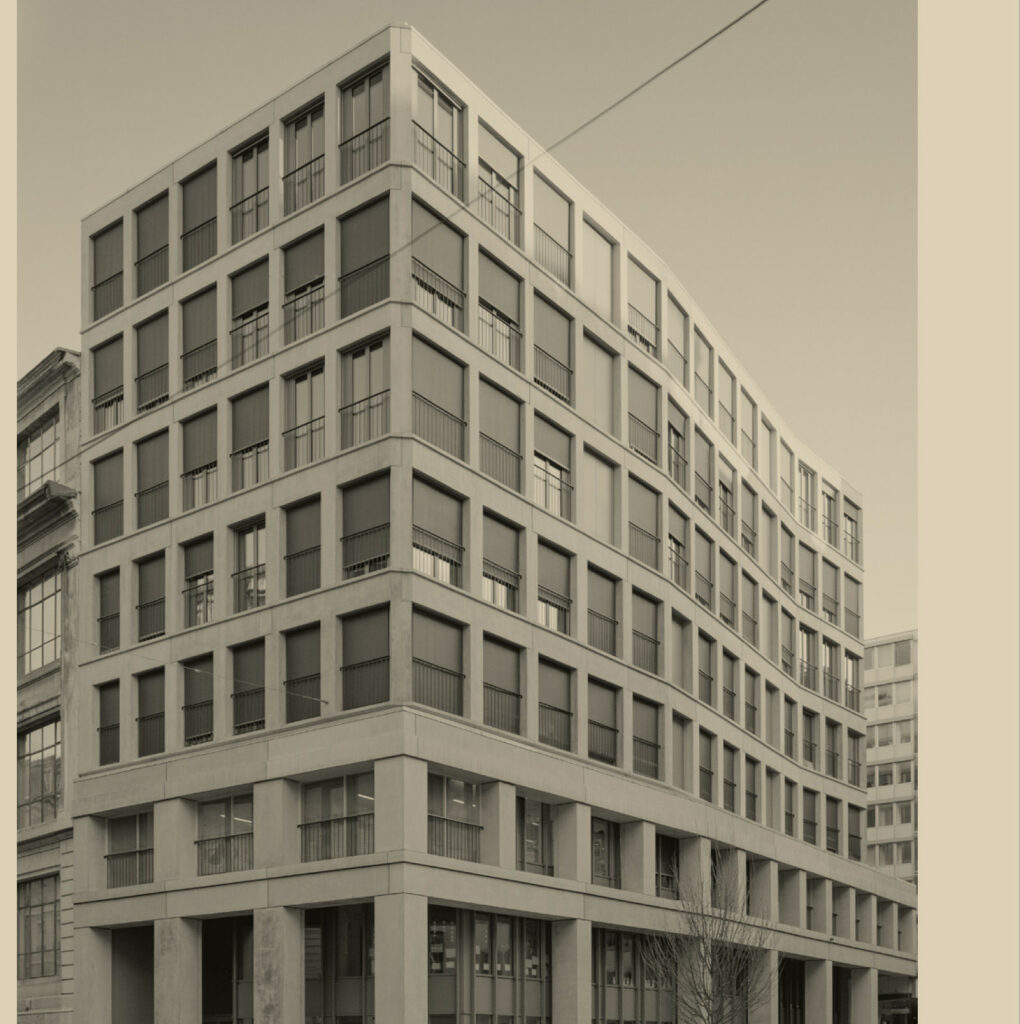

Urbanisme & architecture

Chacune de ces villes est délimitée par un cercle. Cette

bordure ne représente pas la frontière du territoire du canton

ou de la ville, mais il s’agit d’une limite maximale au delà

duquel les villes ne peuvent plus s’étendre. Tous les centres

sont alors densifiés au maximum, conformément à la

politique Suisse actuelle. La ville de Genève ( Fig. 2 ) est une

des plus denses au monde avec 12’750 hab/km2. C’est pour

cela que le centre de la ville de Genève est copié et collé à

plusieurs reprises dans le collage pour venir densifier d’autres

villes moins denses.

Densifier le tissu bâti est une des solutions qui permet de

mieux gérer le territoire, mais il s’agit là que d’une réponse au

problème de l’urbanisme en Suisse.

« La Suisse entière n’est pour ainsi dire qu’une grande ville

divisée en treize quartiers, dont les uns sont sur les vallées,

d’autres sur les coteaux, d’autres sur les montagnes. Il y a des

quartiers plus ou moins peuplés, mais tous le sont assez pour

marquer qu’on est toujours dans la ville. »

Ces phrases ont été écrites par Jean-Jacques Rousseau en

1763. Depuis les centres des villes et des villages se sont

énormément agrandi au point qu’il ne reste parfois qu’un

panneau pour les délimiter. Voir Fig. 4, Lausanne et les villes le

long du lac Léman.

Après la densification des centres, il est à mon avis nécessaire

d’organiser et de densifier la « campagne » (Fig. 22). Même si la

notion de campagne/ville viendra à disparaître, au profit de la

notion de Suisse comme hyperville. En dehors des centres

déjà bâtis, un nouvel urbanisme devra être développé, celui

« d’urbanisme agricole » pensé par M.Sébastien Marot.

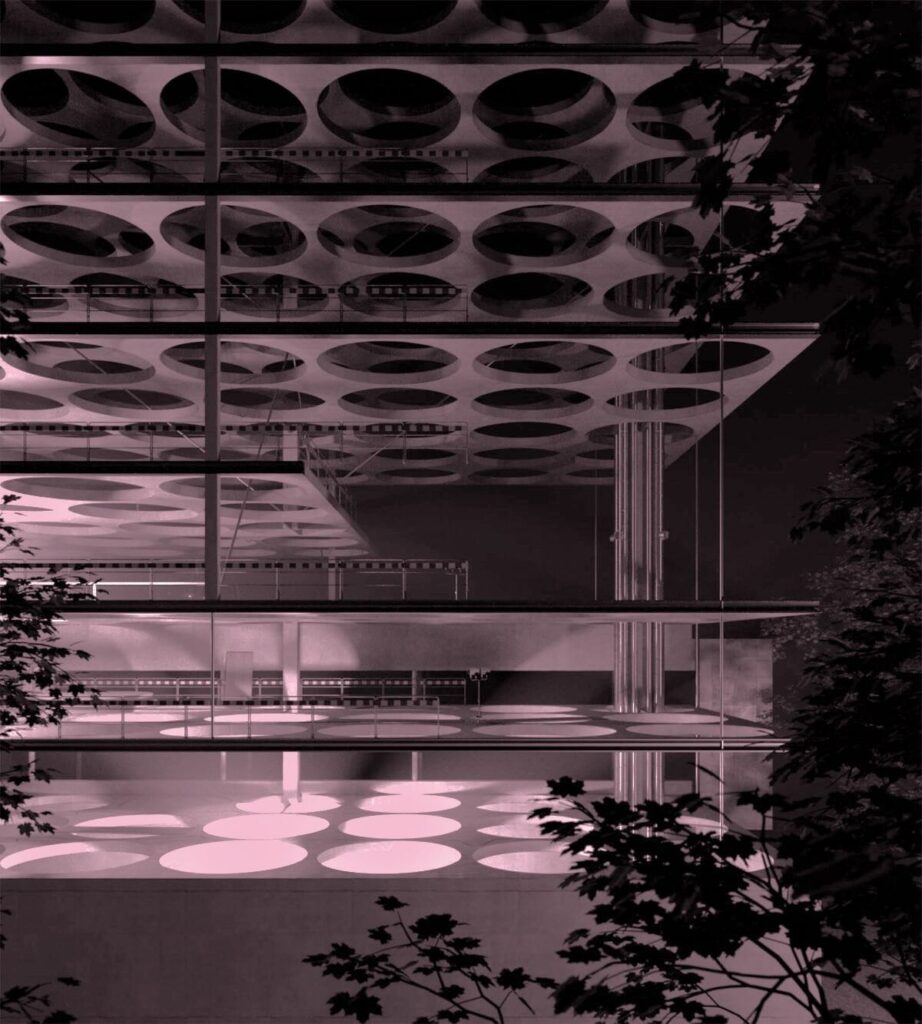

A l’échelle de l’architecture, de nouveaux critères seront

dominants, tel que la rationalité, la modularité maximale de

tous les espaces construits, l’économie et l’écologie des

matériaux. L’architecture deviendra « archiculture » ( Fig.25 ), le

logement devra être repensé, il produira de la nourriture et de

l’énergie. La technique dans les bâtiments disparaîtra au profit

d’une architecture « low tech ». ( Fig. 26)

Les villes seront alors le regroupement de plus petits

ensembles autonomes et décentralisées.

Alimentation

La Suisse devrait être en autosuffisance alimentaire. Il sera

donc nécessaire, tel qu’expliqué dans le paragraphe

précédent, d’organiser efficacement la campagne et les

zones agricoles (Fig. 27), d’utiliser de nouvelles manières de

cultiver durablement. En plus de cette nouvelle production,

les logements devraient également être adaptée afin de

produire de la nourriture pour les habitants. En cas de

tempêtes, ou de ravages causé par le réchauffement

climatique, les citoyens ne sont ainsi pas dépendants des

grosses productions alimentaires Suisse et la Suisse n’est pas

entièrement dépendante des pays voisins.

En plus de ces nouveaux apports en nourriture, il faudra sans

doute en cas de crises adapter le régime alimentaire de la

population. Cette autosuffisance aurait énormément

d’impacts positifs pour la société, que ce soit économique,

écologique et globalement une meilleure résilience en

sécurité alimentaire.

Energie

Le système de résilience pour l’énergie devra être semblable

à celui mis en place pour l’alimentation. Tous les bâtiments

devraient produire un maximum d’énergie par eux-même.

Les toitures devraient toutes être recouvertes de panneaux

solaires thermiques et/ou photovoltaïques (Fig.23). La part

d’énergie qui ne pourra pas être assurée par les bâtiments

sera compensée par de l’hydroélectricité (Fig.28) l’été et par

des centrales nucléaires (Fig.24) l’hiver. Les autres sources

d’énergie produisant du C02 seront proscrit. De nouvelles

centrales seront construites, plus sûres et plus efficaces. Les

centrales existantes devront être conservée le temps de

pouvoir assurer leur remplacement. Comme pour

l’alimentation, la Suisse devrait avoir pour but d’être autonome

en production électrique, sans quoi des pénuries sont très

probables.

Transports

Les transports sont représentés sur le collage par les cercles,

lignes et trait-tillés qui relient les villes. Les réseaux entre les

villes seront principalement ferroviaire (Fig. 30). Le travail à

domicile sera obligatoire, même à un faible pourcentage, cela

permet de réduire efficacement les déplacements. Le

nombre de voies de train sera multipliée, ainsi que la

cadence. La circulation dans les villes se fera par des réseaux

de bus, de métro ou de tram électrique, les petits

déplacements individuels dans la ville se feront à vélo, scooter

électrique ou à pied. Plus aucune voiture ne sera autorisée à

circuler dans les grandes villes. Les routes deviendront des

espaces publics. En dehors des villes, le réseau de bus et de

train sera optimisé et densifié. En campagne, uniquement les

véhicules électriques seront autorisés.

Nature & biodiversité

Le thème de la biodiversité est vaste et complexe. Des

mesures sont de nos jours déjà prises afin d’améliorer la

biodiversité en Suisse. Tous les terrains qui ne peuvent pas

être cultivés (marais, montagne) seront réservés à la nature.

Les toitures non couvertes de panneaux solaires devront être

obligatoirement végétalisées. L’urbanisme et l’architecture

devront prendre en compte cette nouvelle contrainte. Des

couloirs verts devront être mis en place. Il sera, comme pour

l’hyperville, nécessaire de développer une vision globale à

l’échelle de la Suisse.

Conclusion

Ce travail n’aborde qu’une petite partie de la problématique.

Repenser un pays et le transformer pour qu’il devienne

davantage réslilient vis-à-vis des crises futures est un

problème infiniment complexe. Cependant, des solutions

existent, dans mes recherches j’ai pu lire et voir que beaucoup

de gens travaillent pour créer une Suisse et un monde

meilleur. Une des solutions pour améliorer la résilience de

manière efficace indépendamment du domaine est la

décentralisation. Les bâtiments produiront énergie et

nourriture et offriront des espaces de travail. En dehors des

périodes de crises les échanges resteront possible. Une

décentralisation organisée dans tous les domaines sera à

mon avis la clé contres les potentielles crises que nous

devrons affronter à l’avenir.

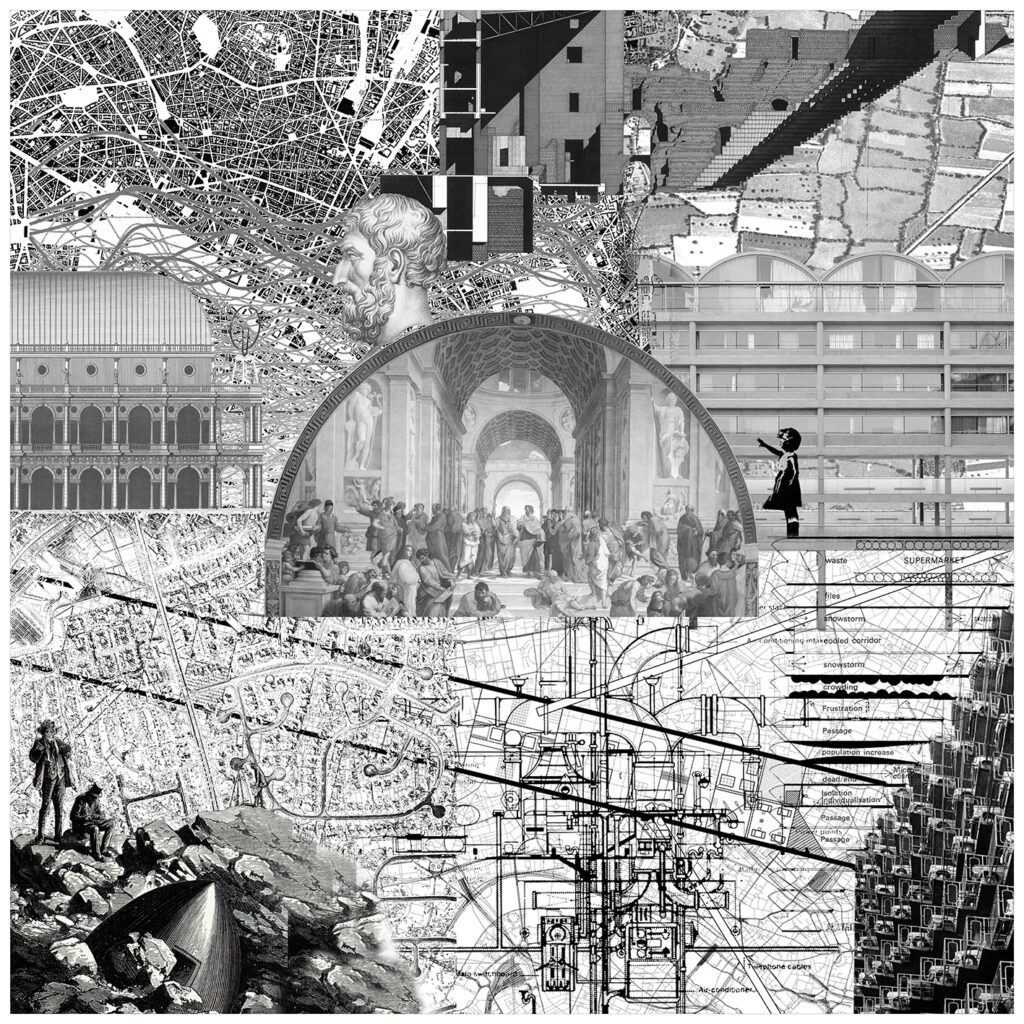

Renaissance

« Les mutations métaphysiques – c’est-à-dire les transformations radicales et globales de la vision du monde

adoptée par le plus grand nombre – sont rares dans l’histoire de l’humanité. Par exemple, on peut citer l’apparition

du christianisme.

Dès lors qu’une mutation métaphysique s’est produite, elle se développe sans rencontrer de résistance jusqu’à

ses conséquences ultimes. Elle balaie sans même y prêter attention les systèmes économiques et politiques, les

jugements esthétiques, les hiérarchies sociales. Aucune force humaine ne peut interrompre son cours –

aucune autre force que l’apparition d’une nouvelle mutation métaphysique.

On ne peut pas spécialement dire que les mutations métaphysiques s’attaquent aux sociétés déjà affaiblies,

déjà sur le déclin. Lorsque le christianisme apparut, l’Empire romain était au faîte de sa puissance ;

suprêmement organisé, il dominait l’univers connu; sa supériorité technique et militaire était sans analogue;

cela dit, il n’avait aucune chance. Lorsque la science moderne apparut, le christianisme médiéval constituait

un système complet de compréhension de l’homme et de l’univers ; il servait de base au gouvernement des

peuples, produisait des connaissances et des oeuvres, décidait de la paix comme de la guerre, organisait la

production et la répartition des richesses ; rien de tout cela ne devait l’empêcher de s’effondrer. »

Michel Houellebecq, extrait du prologue

de Les particules élémentaires, 1998

Comme l’Empire romain ou le christianisme médiéval dont Houellebecq parle dans le texte ci-dessus, le néo-libéralisme

acharné que nous connaissons depuis deux siècles est destiné à s’effondrer. Il le doit pour que l’on

puisse encore imaginer une vie possible et décente pour tous les habitants du monde. Ce dernier est un environnement

fini (au sens mathématique du terme) et il s’agit désormais pour l’humanité de le considérer comme tel,

de se rendre compte que si l’on veut garantir un avenir plus ou moins serein à notre espèce, de profonds changements

sont à opérer. Ces changements constitueront la troisième mutation métaphysique. Les clés de cette

révolution semblent déjà exister; du moins sont-elles déjà apparues au cours de l’histoire.

Epicure, philosophe grec du IVème siècle avant J.-C., a édicté un principe qui trouve en ces temps troublés une

forte résonnance: « L’homme qui ne se content pas de peu ne sera jamais content de rien. » Cela va clairement à

l’encontre de la dictature de la croissance imposée par l’économie de marché. En effet, dans un contexte dont les

ressources sont finies, nous l’avons vu plus haut, la croissance ne peut être infinie; et les dégâts provoqués par

cette course effrénée durant la deuxième moitié du siècle passé ne se feront sentir que d’ici quelques décennies.

Il s’agit là du principe essentiel qui permettra selon toute vraisemblance à l’espèce humaine de faire en sorte de

soigner, de cultiver son environnement. Comme le dit Jean-marc J ancovici dans une conférence donnée à l’Ecole

Polytechnique de Paris, il s’agit désormais de rendre désirable l’idée que moins de biens matériels ne signifie pas

nécessairement moins bien vivre.

Cette sobriété s’applique également aux domaines de la conception, en particulier l’architecture et l’aménagement

du territoire. Nous sommes en effet confrontés à un dilemme: il y a toujours plus de gens à loger mais la

campagne doit être préservée. Il s’agit donc de trouver une solution à un problème sur la base d’une information

imparfaite (puisqu’on ne sait pas encore exactement quels vont être les conséquences climatiques de deux siècles

de consommation anthropocentrée d’énergies fossiles). La sobriété, la mise en valeur et la densification du patrimoine

bâti existant sont probablement deux des éléments de réponse principaux à ces questions. Cependant,

sobriété ne signifie pas perte de projet esthétique ou compromis ; au contraire la sobriété doit résulter d’un mode

de pensée dans lequel toutes les forces en présence, toutes les sources et toutes les relations sont considérées afin

d’arriver à un résultat optimal et radical.

A la manière de Marcel Duchamp, récupérer des artefacts quelconques, les assembler, et en faire quelque chose

d’inspirant et déconcertant de simplicité; à la manière de Palladio, utiliser des matériaux modestes et les agencer

de façon à obtenir un résultat grandiose. Faire avec, voilà le mot d’ordre de cette Renaissance

« L’ingénieur cherche toujours à s’ouvrir un passage et à se situer au-delà, tandis que le bricoleur, de gré ou

de force, demeure en deçà, ce qui est une autre façon de dire que le premier opère au moyen de concepts, le

second au moyen de signes.(. .. ) En effet, une des façons au moins dont le signe s’oppose au concept tient à ce

que le second

se veut intégralement transparent à la réalité tandis que le premier accepte, et même exige,

qu’une certaine épaisseur d’humanité soit incorporée à cette réalité. »

Claude Lévi-Strauss, La pensée

sauvage, 1962

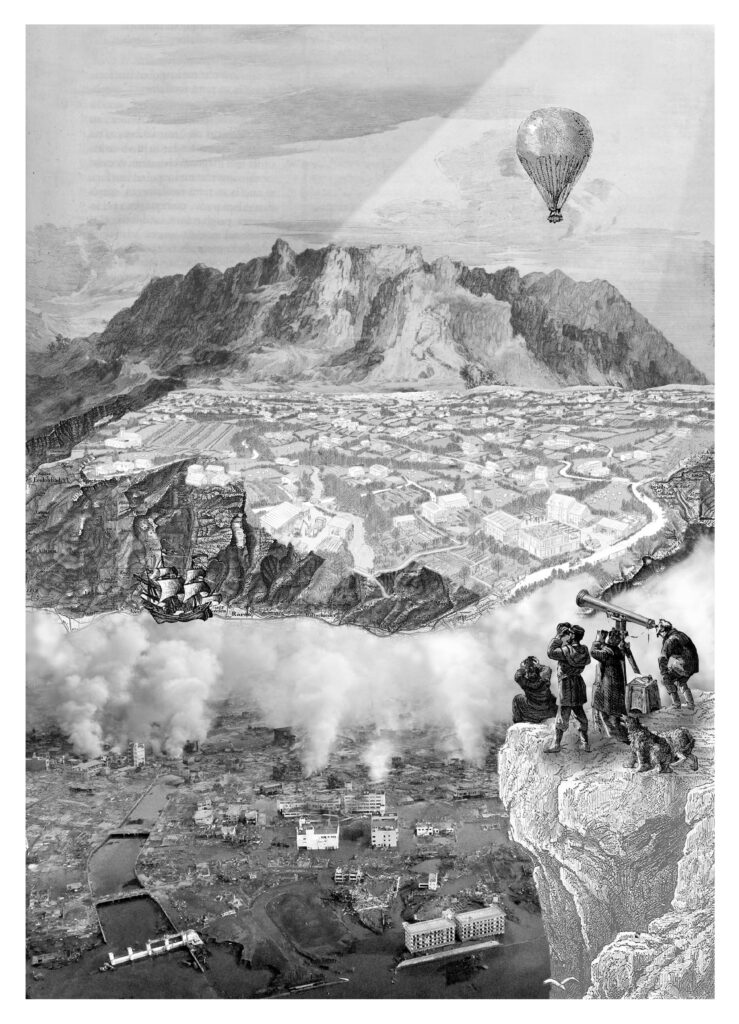

Résilience

A la suite de dérèglements climatiques conséquents, la ville actuelle a été submergée par la montée des eaux. Ce phénomène n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. Il ne reste plus qu’un champ de boue et de débris avec de la fumée émanant de la violente destruction des bâtiments. C’est un paysage dévasté qui s’offre à

notre vue. Comme si une pluie de bombes s’était abattue sur cette ville, qui à présent n’est plus que symbole du passé. Le comportement des êtres

humains se prenant pour des dieux, leur indifférence et non respect de la nature les conduisant à exploiter, produire, n’importe quoi, n’importe comment, à outrance sans se soucier des conséquences de tous ordres ont amené la destruction de cette ville.

Les rescapés ont trouvé refuge en altitude. Ce nouveau territoire montagneux permet de protéger

la population de la montée des eaux. Il leur donne la possibilité de reconstruire une ville qui reprendrait

les fondements de l’architecture vernaculaire. Une ville autonome dans sa gestion, qui n’a besoin d’aucune aide extérieure dans son fonctionnement. En effet, c’est une ville construite avec les matières premières provenant de l’endroit où elle se développe. L’eau, la terre, le feu, l’air sont les éléments utilisés en tant que ressources et force naturelle. Le développement de la ville se fait en fonction des nouveaux arrivants. Les maisons sont

construites avec des matériaux locaux comme la pierre et divers types de bois. La population est très

impliquée, s’engage pour assurer sa survie. Celle-ci met en pratique les principes de la permaculture.

Cette méthode qui s’inspire de la nature et de son fonctionnement utilise des principes d’écologie et

le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels. Cette nouvelle ville est la dernière terre d’espoir

pour la population. Elle offre une chance à la population d’entamer une nouvelle façon de vivre plus minimaliste et surtout une façon de vivre en adéquation, harmonie et cohésion avec la nature.